2024年から始まる「新NISA」とは?旧制度からの変更点、メリット・デメリットを解説

- スペシャル

- 資産運用

いよいよ2024年から、新しいNISAが始まります。

この記事では、新NISAとはどのような制度なのか、旧制度からの変更点やメリット・デメリットなどを解説していきます。

新しく始まるNISAを活用した資産運用を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

2024年から始まる「新NISA」とは

2022年12月16日に「令和5年度の税制改正の大綱」が公表され、2024年以降におけるNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。

NISAとは、2014年1月にスタートした個人投資家のための税制優遇制度です。

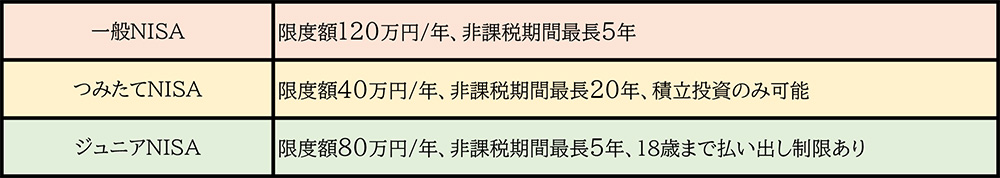

現行の制度では、以下の3種類があります。

現行のNISAは制度の終了が決定しており、投資可能期間は2023年までです。

令和5年度の税制改正の大綱で公表された新しいNISAは、現行の一般NISAとつみたてNISAを合わせたような制度になっており、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」がそれぞれ設定されています。

「新NISA」で注目したい変更点

ここからは、令和5年度の税制改正の大綱の内容をもとに、2024年以降の「新しいNISA(新NISA)」について、現行の制度からの変更点を分かりやすく解説します。

一般NISAの変更点

現行の一般NISAと新NISAの主な変更点は、以下の5つです。

- 制度の恒久化

- 非課税保有期間の無期限化

- つみたて投資枠と成長投資枠の併用可

- 年間投資枠の拡大

- 非課税保有限度額の拡充(1,800万円)

現行の一般NISAは2023年までという期間が定められていましたが、新NISAでは制度の恒久化と保有期限が発表されています。

非課税保有期間についても、現行の最長5年間から無期限へと変更になっています。

現行の制度では、一般NISAとつみたてNISAの併用はできず、どちらを選択する必要がありました。しかし、新NISAでは一般NISAが「成長投資枠」、つみたてNISAが「つみたて投資枠」という立ち位置となり、2つの併用が可能となっています。

また、年間投資枠についても現行120万円/年から最大360万円/年(うち、成長投資枠240万円/年)に増額となり、非課税保有限度額については、現行600万円から1,800万円(うち、成長投資枠1,200万円)に拡充されています。

つみたてNISAの変更点

2024年にスタートする新NISAにおいて、つみたてNISAはつみたて投資枠という名称に変わります。

また、一般NISAと同じく以下の点が変更されます。

- 制度の恒久化

- 非課税保有期間の無期限化

- つみたて投資枠と成長投資枠の併用可

- 年間投資枠の拡大

- 非課税保有限度額の拡充(1,800万円)

なかでも注目したいのは、年間投資枠の増額です。

現行のつみたてNISAは40万円/年となっているため、月33,333円の積立投資が上限となっていました。

2024年以降は、つみたて投資枠が120万円/年となるため、月10万円の積立投資が可能となります。

ジュニアNISAの変更点

現行のジュニアNISAは2023年で制度を終了すると発表されました。

2024年から始まる新NISAの対象となるのは、18歳以上のみです。

「新NISA」のメリット

続いては、新NISAに変わることでどのようなメリットがあるのかを詳しく解説します。

長期的な資産運用が可能

新NISAの大きな変更点でもある「制度の恒久化」「非課税保有期間の無期限化」によって、長期的な視点での資産運用が可能となります。

また、現行のNISAで必要だったロールオーバーの手続きが不要になるのもメリットです。

売却した分の非課税枠が復活する

新NISAでは、非課税保有限度額が1,800万円(うち、成長投資枠1,200万円)まで拡充されます。

また、一度1,800万円を使い切ってしまえば終了というわけではなく、売却した分の非課税枠は復活する仕組みとなっています。

これは新NISAから初めて導入される「生涯非課税限度額」という考え方で、例えば毎年360万円を投資して5年間で1,800万円を使い切ってしまった場合、6年目に360万円分を売却すれば、その年に再び360万円分買い付けることができるのです。

つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能

つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となることで、より一人ひとりのライフスタイルに合わせた投資ができるようになります。

例えば、毎月着実に積立投資をしながら、資金に余裕があるときに短期的な投資を行うということも可能です。

また、現行の一般NISA、つみたてNISAについては2023年末で終了となりますが、現行の制度で買付をした商品については、新NISAにおける非課税保有限度額の枠外で、現行の取り扱いを継続するとされています。

「新NISA」のデメリット

メリットだらけにも見える新NISAですが、実は注意すべきデメリットも存在します。

現行NISAからのロールオーバーはできない

現行NISAで保有している投資商品は、新NISA口座へロールオーバーすることはできません。

そのため、現行の一般NISA枠で保有している株式や投資信託は一旦売却するか、通常の課税口座に移す必要があります。

投資対象商品に制限がある

新NISA口座では、投資対象商品が見直され、現行の一般NISAよりも制限が厳しくなります。

例えば、成長投資枠については、以下の商品が投資対象外となるので、注意しましょう。

- 信託期間が20年に満たない投資信託

- 毎月分配型の投資信託

- 高レバレッジ型の投資信託

- 整理・管理銘柄となっている株式

未成年者は利用できない

新NISA口座を開設できるのは、満18歳以上の人のみです。

現行のジュニアNIISA制度は2023年で終了することが決定しているため、2024年以降は未成年者向けの非課税制度がなくなってしまいます。

さらに、現行のジュニアNISA口座からのロールオーバーもできないため、成人になった後は課税口座に移すことになります。

新NISAは制度改正の過渡期!専門家に相談しながら利用しよう

今回は、令和5年度の税制改正の大綱で公表された情報をもとに、新NISAと現行NISAの違いを解説してきました。

新NSIAは2024年に始まることが予定されてはいるものの、法律が成立するまでにはまだまだ改正が行われる可能性もあります。

現在は新NISAへの制度改正の過渡期と言えるので、2023年中にNISA投資を行う場合、何にいくら投資するのが良いのかなど、迷う人もでてくるはずです。

不安がある場合は専門家への無料相談を活用し、アドバイスを受けることをおすすめします。

ファイナンシャルスタンダードには、現行のNISAはもちろん、新NISAでの変更点についても詳しいIFAが多数在籍しています。初めての方には、無料の個別相談会やWebセミナーなども実施しており、お客様のご要望に合わせた資産運用のアドバイスをさせていただきますので、ぜひご相談ください。

新NISAは非課税保有期間に制限がなく、投資枠も大きいため、どんな商品を選ぶかで将来の資産額が大きく変化します。

わからないことはIFAに相談しながら、資産形成について考えてみてはいかがでしょうか。